Dans un contexte où les réglementations environnementales se renforcent et où les clients exigent des pratiques plus durables, les entreprises doivent être capables d’évaluer l’impact environnemental de leurs procédés de nettoyage. Cette analyse ne se limite pas à la consommation d’eau et de produits chimiques : elle englobe l’ensemble du cycle de vie et des ressources utilisées.

Identifier les principaux indicateurs environnementaux

Pour pouvoir mesurer et améliorer l’impact environnemental des opérations de nettoyage, il est indispensable de définir des indicateurs de performance précis et suivis dans le temps. Ces indicateurs permettent d’objectiver les résultats, d’identifier les leviers d’amélioration et de suivre les progrès réalisés.

Parmi les plus couramment utilisés, on retrouve :

- La consommation d’eau

Ressource vitale et de plus en plus rare, l’eau constitue souvent le poste le plus important dans les bilans environnementaux du nettoyage. C’est particulièrement vrai dans des secteurs très consommateurs comme l’industrie agroalimentaire ou l’industrie lourde, où le nettoyage peut représenter jusqu’à plus de 50 % de l’eau utilisée sur site.

Mesurer précisément les volumes consommés, et les rapporter aux surfaces nettoyées ou aux volumes de production, permet de détecter les dérives et d’évaluer l’efficacité des actions de réduction (optimisation des procédés, récupération d’eau, équipements économes…). - La consommation énergétique

Le nettoyage implique souvent des besoins énergétiques importants : chauffage de l’eau, fonctionnement des équipements haute pression, production de vapeur, ventilation des zones nettoyées…

Ces postes peuvent représenter une part significative de la consommation d’énergie d’un site industriel ou tertiaire.

Suivre cette consommation, en distinguant les différentes sources d’énergie (électricité, gaz, fioul), permet de cibler les actions les plus pertinentes pour réduire l’empreinte carbone : isolation thermique, récupération de chaleur, utilisation d’équipements à haut rendement, etc. - L’usage de produits chimiques

La nature et la quantité de produits utilisés influent directement sur la toxicité des rejets et leur impact sur la santé humaine et l’environnement.

Il est donc crucial de mesurer les volumes employés, leur fréquence d’utilisation, leur biodégradabilité et leur dangerosité potentielle.

Cette démarche favorise le remplacement progressif des produits nocifs par des alternatives plus respectueuses de l’environnement (produits écolabellisés, solutions biotechnologiques, eau ozonée, etc.). - Les émissions indirectes

Enfin, il ne faut pas négliger les impacts indirects générés par les opérations de nettoyage : transport des produits et équipements, production et fin de vie des emballages, déchets générés par les consommables (lingettes, gants, textiles, pièces détachées, etc.).

Ces postes peuvent représenter une part importante du bilan environnemental global, surtout lorsqu’ils sont multipliés à l’échelle d’un site industriel complet.

Leur suivi permet d’engager des démarches de réduction à la source, de réemploi ou de recyclage.

En combinant ces indicateurs, les entreprises peuvent construire une vision claire, chiffrée et globale de l’impact environnemental de leurs pratiques de nettoyage, et ainsi orienter leurs efforts là où ils seront les plus efficaces.

Prendre en compte le cycle de vie complet

Adopter une démarche de nettoyage réellement respectueuse de l’environnement ne consiste pas seulement à réduire l’impact immédiat d’une opération de nettoyage.

Il est essentiel d’évaluer son empreinte écologique à chaque étape de son cycle de vie, en s’appuyant sur les principes de l’analyse du cycle de vie (ACV). Cette méthode d’évaluation environnementale permet de considérer l’ensemble des flux de matières et d’énergie associés à un produit ou un service, de sa conception jusqu’à sa fin de vie, afin d’éviter tout transfert de pollution d’une étape à une autre.

- Amont : cette phase inclut la fabrication des produits d’entretien (matières premières, procédés industriels, emballages) ainsi que leur transport jusqu’au site d’utilisation. Elle concerne également la fabrication et l’acheminement des équipements de nettoyage eux-mêmes, dont l’empreinte carbone et la consommation de ressources doivent être prises en compte. Une machine conçue pour durer longtemps, réparable et économe en énergie aura un impact bien moindre qu’un matériel à usage court ou difficilement recyclable.

- Pendant : lors de l’utilisation, plusieurs facteurs influent sur l’impact environnemental : la consommation d’eau (prélèvement de ressources naturelles), la consommation électrique des équipements, mais aussi la libération d’effluents contenant des produits chimiques, détergents ou désinfectants, ainsi que les émissions de composés organiques volatils (COV) qui peuvent affecter la qualité de l’air intérieur et extérieure. L’efficacité des produits et des machines joue ici un rôle crucial : mieux nettoyer avec moins d’eau et moins de produits réduit considérablement l’empreinte écologique.

- Aval : après l’opération de nettoyage, il convient de prendre en compte le traitement des eaux usées et la gestion des déchets générés (emballages vides, textiles usés, pièces détachées). Le recyclage, la réutilisation ou la valorisation de ces déchets doit être privilégié pour limiter leur impact environnemental et éviter qu’ils ne deviennent des polluants supplémentaires.

Cette approche globale et systémique permet de ne pas se limiter à un seul indicateur, comme la quantité d’eau consommée ou le type de produit utilisé, mais de prendre en compte l’ensemble des impacts. En intégrant toutes ces étapes, les entreprises peuvent concevoir des stratégies de nettoyage vraiment durables, qui réduisent leur empreinte écologique tout en garantissant l’efficacité sanitaire de leurs opérations.

Comparer les procédés traditionnels et les solutions innovantes

Les méthodes classiques reposant sur l’eau chaude et les détergents chimiques montrent rapidement leurs limites en termes d’impact. À l’inverse, des innovations comme celles proposées par T-COVA ouvrent la voie à des pratiques plus durables :

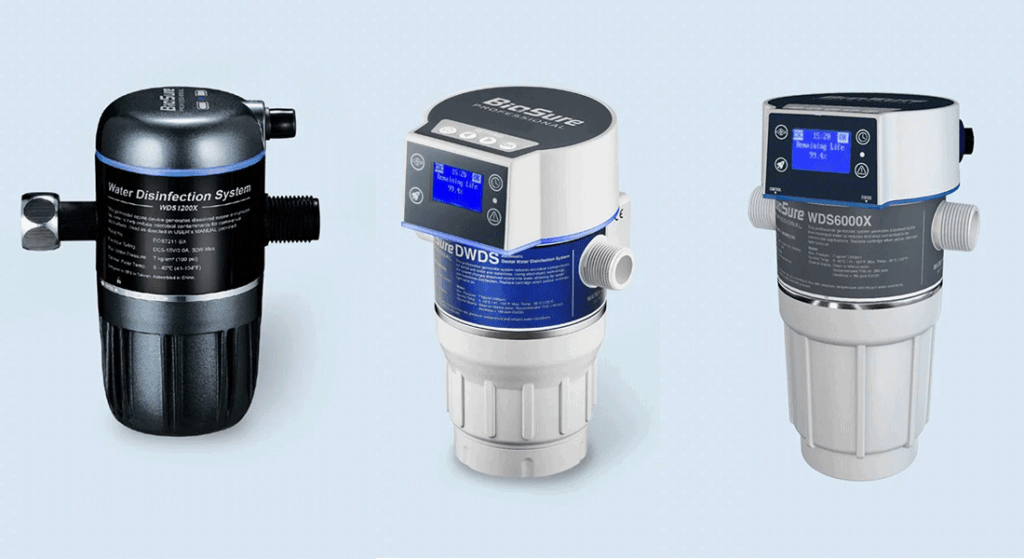

- Eau ozonée : permet de nettoyer, désinfecter et dégraisser efficacement sans produits chimiques, avec une consommation énergétique réduite et sans rejet nocif. Le plus grand poste d’émission dans cette nouvelle technologie est liée à sa fabrication.

- Haute pression bas débit : divise par deux ou trois la consommation d’eau par rapport aux méthodes traditionnelles.

- Cryogénie (CO₂ solide) : nettoie sans eau ni chimie, avec un impact limité sur les effluents et une efficacité accrue pour les lignes de production.

Encore une fois, ces solutions sont souvent plus polluantes à la fabrication que des produits conventionnels (face aux produits chimiques). Mais leur analyse de cycle de vie (ACV), lissée sur toute leur durée d’utilisation, a un impact inférieur. Contrairement aux produits chimiques qui génèrent des pollutions répétées pendant des dizaines d’années (rejets, emballages, transport), ces technologies limitent les nuisances sur le long terme.

Mettre en place un suivi régulier

Mesurer une fois ne suffit pas : il faut instaurer un protocole de suivi. Cela passe par :

- l’installation de compteurs d’eau et d’électricité dédiés,

- la tenue de registres de consommation,

- la mise en place de KPI environnementaux, intégrés au reporting RSE.

- des audits réguliers pour identifier des pistes d’amélioration.

L’impact positif d’une telle démarche

Au-delà de la réduction directe des coûts (eau, énergie, consommables), mesurer et optimiser l’impact environnemental de ses procédés de nettoyage permet aussi :

- de répondre aux exigences réglementaires (ISO 14001, directives européennes),

- d’améliorer l’image de marque auprès des clients et partenaires,

- de renforcer la sécurité et la santé des salariés en réduisant leur exposition aux produits chimiques.